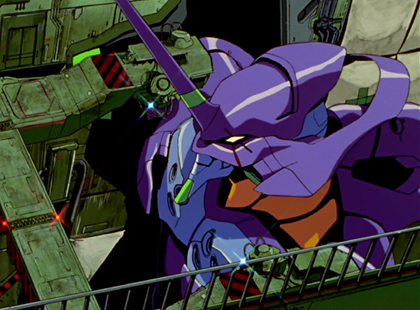

1995年、テレビ東京系列で放送されたアニメ

『新世紀エヴァンゲリオン』

当初、少年少女向けの時間帯にて放映されたが、

これまでのロボットアニメと違ったためなのか、

視聴率は決して高くなかったようです。

しかし、深夜帯での再放送をきっかけに、

日本アニメ史に残る金字塔へと変貌しました。

この作品では、登場人物の心の傷・孤独や

葛藤を正面から描いた物語。

また、神や魂、進化や創造など、人間の

根源的テーマを哲学的に問いかけてます。

1995年、テレビ東京系列で放送されたアニメ

『新世紀エヴァンゲリオン』

当初、少年少女向けの時間帯にて放映されたが、

これまでのロボットアニメと違ったためなのか、

視聴率は決して高くなかったようです。

しかし、深夜帯での再放送をきっかけに、

日本アニメ史に残る金字塔へと変貌しました。

この作品では、登場人物の心の傷・孤独や

葛藤を正面から描いた物語。

また、神や魂、進化や創造など、人間の

根源的テーマを哲学的に問いかけてます。

今回紹介する作品は、2024年に放送されたアニメ

『ハズレ枠の【状態異常スキル】で最強になった俺がすべてを蹂躙するまで』です。

学校や職場、日常の中で――

「努力しても報われない」

「正当な評価をうけられない」など、

理不尽さを感じたことはありませんか?

無価値だと決めつけられ、

クラスメイトからも見放された少年。

必要とされない存在と烙印を押されたとき、

人は何を選び、どう生きるのか…

背中を押してくれているように感じる

そんな作品と出合う時がある。

いまは、気になる作品ができると

「なぜこの作品が気になるのだろう?」

と考えるようになった。

今回は2022年4月から放送されたアニメ

『パリピ孔明』を紹介します。

努力が必ず報われるとは思わないが

[夢や目的に向かって努力していれば

見てくれている人がいる。

手を差し伸べてくれる人がいる。]

そんな期待を抱かせてくれるアニメでした。

What is your purpose or dream?

2013年(1期) そして、2014年(2期)に、

放送されたテレビアニメ『ラブライブ!』

シリーズの原点といえる作品を紹介します。

「μ’sってなに?」

「スノハレってなに?」

そんな素朴な疑問と興味から視聴をはじめ、

気づけば、胸の奥が熱くなるほど

心を動かされた作品です。

前向きで、まっすぐで、仲間想い。

そして何より“可愛い”彼女たち。

――2次元のコに恋する気持ち、

ちょっとわかる気がします♡

ちなみに、ラブライブ!シリーズには、

『ラブライブ!サンシャイン!!』

『虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』

『ラブライブ!スーパースター!!』などもあり、

それぞれに違った魅力があります。

時間をみつけ、そちらも視聴したいと思います。

2016年(1期)、2017年(2期)

に放送されたテレビアニメ

『ラブライブ!サンシャイン!!』をご紹介。

この作品を初めて観たのは、2023年のこと。

きっかけは、あるテレビ番組でした。

番組で紹介されていた、ある一人の少年。

不登校気味で部屋にこもり、

アニメばかり観ていた彼が、

『ラブライブ!サンシャイン!!』に出会い、

舞台となった場所を巡りたいという思いから、

自転車に乗りまくっていたことで、

ウソのように脚力がつき、

インターハイに出場するまでになった――

そんなエピソードでした。

「そんなに心を動かすアニメって、

どんな物語なんだろう?」

気づけば、

僕もその世界に惹きこまれていました。

正直、この歳になって夢中になるなんて、

思いもしませんでしたが、観終えたあと、

心の奥底から沸々と熱くなり、

「僕の中にも、

まだ動き出そうとする想いがあったんだ」

と気づくことができました。

誰かの心を動かすような言葉や物語。

自分にも書くことができるのだろうか。

そんな気持ちを、静かに抱きました。

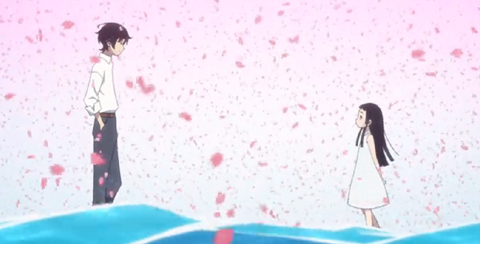

パラレルワールド=平行世界

人は生きていく中で無数の選択を繰り返し、

その選択ごとに異なる世界が生まれていく。

「傷つけてしまった人がいる世界もあれば、

幸せにできた人がいる世界もあるのだろうか?」

そんな思いを抱きながら観ると、より心に

響くのが2022年公開のアニメ映画

『僕が愛したすべての君へ』

同じ、日高暦を主人公に描かれた、

もうひとつのパラレルストーリー。

『君を愛したひとりの僕へ』とは、

視点を変えて描かれる物語となっています。

もし、違う選択をした自分が存在する

世界があるのなら――

大切な人を悲しませることもなく、

笑顔で過ごしているのだろうか?

そんなことを考えながら視聴した作品

2022年公開のアニメ映画

『君を愛したひとりの僕へ』

パラレルワールド(平行世界)をテーマに、

少年・日高暦と少女・佐藤栞の出会いと絆、

そして「選択」がもたらす切ない運命が

描かれていきます。

2020年放送のアニメ『かくしごと』

笑い・切なさ・そして涙。

心の奥にしまっていた“家族との思い出”を

呼び起こしてくれたアニメ作品です。

みなさんには、

「大切な人にどうしても隠しておきたいこと」

ありますか?

この物語は――

最愛の娘に自分の職業を秘密にする父親と、

笑顔の奥に少しの淋しさを秘めた娘の、

日常を描いたお話です。

山々に囲まれたのどかな田園風景。

どこか懐かしくて、ぼくの育った場所を

思い出させてくれる――

そんなアニメが『のんのんびより』です。

豊かな自然の中で、

少女たちがゆるやかに過ごす毎日。

子どもの頃に感じていた、

あの“何もないけれど満たされていた時間”が、

画面いっぱいに広がっています。

『のんのんびより りぴーと』も、おすすめです。

個性的な女子高生が繰り広げる

学園コメディアニメ!

『女子高生の無駄づかい』を紹介します。

若さという唯一の武器を持つ

いまがピークであり、

女子高生という

最大の武器をもついまが最強!!田中望(バカ)談